映画『バッファロー’66』の感想記事となります。

孤独な男が未来に希望をもつまでの1日を描いた作品です。

はじめて観たときに、「なんだこの希望に満ちた映画わー!最高だー!」と叫んだことを覚えております。夜だったので近所迷惑にならないように小声で、でも全世界に宣言するがごとくにです。

監督・脚本・音楽・主演をヴィンセント・ギャロ。映画のみならず、ミュージシャンや画家といったマルチな顔をもつ多才な方ですね。

ヒロインを演じますのがクリスティナ・リッチ。映画『ペネロピ』では、豚鼻をした主人公を演じておりました。その作品のジェームズ・マカヴォイがちょーかっこいいですよ。

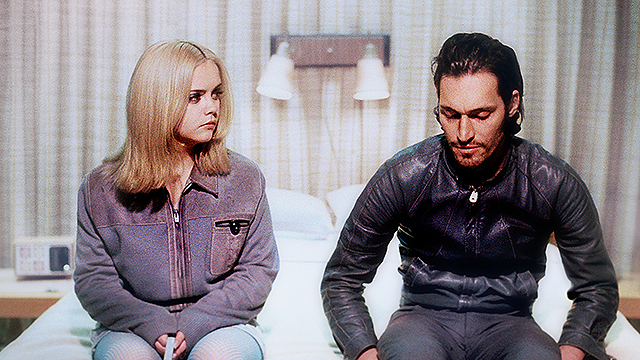

ビリー(右ヴィンセント・ギャロ)とレイラ(左クリスティナ・リッチ)。

映画を観終えた後は、このふたりが愛おしくて堪りません、抱きしめたくなります。

ささやかな二人が抱く、希望に満ちた愛の物語が『バッファロー’66』です。

(※おおいに執筆者の主観がまじっていることをご留意ください)

(あわせて読みたい記事→【U-NEXT】特集 ”孤独”を癒すヒューマンドラマ映画5選)

あらすじ・解説

俳優・ミュージシャン・画家など多彩な活動で知られるヴィンセント・ギャロが初監督・脚本・音楽・主演を務めたオフビートなラブストーリー。1991年・第25回スーパーボウルの勝敗をプロットに盛り込みながら、ダメ男だがなぜか憎めない主人公の人生模様と、彼の全てを優しく受け止めようとする少女を描く。5年の刑期を終えて出所したビリーは、故郷の街バッファローへ帰ることに。事情を知らない両親に電話して「婚約者を連れて行く」と嘘をついてしまった彼は、見ず知らずの少女レイラを拉致して恋人のふりをするよう強要。レイラはビリーと一緒に過ごすうちに彼の孤独な素顔を知り、次第に好意を抱き始める。しかし、ビリーにはやり残したことがあった。レイラ役に「アダムス・ファミリー」のクリスティーナ・リッチ。日本では1999年7月に渋谷シネクイントのオープニング作品として初公開(キネティック配給)。当時の渋谷を中心としたミニシアターブームの中で大ヒットとなり、34週にわたるロングランを記録した。

映画.com

この物語、一日だけなんですよね。

ヴィンセント刑務所から出所

↓

レイラを拉致

↓

家族と5年後の再会

↓

ボウリング

↓

デニーズ

↓

宿泊施設

というながれを朝から深夜にかけてで描いております。

すっごくシンプルですね。

そんなシンプルな物語なのにもかかわらず、ビリーの孤独が濃縮されていて、レイラの寄り添う姿が丁寧にうつされている。

本当に素敵な映画です。

過去との対峙、孤独なビリー

刑務所から出所後、ビリーはトイレに行きたがりますが、なかなか見つからないというくだりがあります。その後もトイレを探すシーンがありますね。

トイレ = 生理現象

→”生活”が連想されます。

トイレを探すがなかなか見つからないという描写が、ビリーの生きづらさをあらわしているように思います。

物語後半では、公衆トイレの鏡前にて、ビリー「生きられない」と苦悶するシーンがはいります。

このビリーの生きづらさとは何なのか、それが全編とおして語られています。

わたしはその正体を孤独と解釈しています。

孤独 → ひとりぼっちであること

ビリーの周りには、両親も健在で、友人もいる、初恋の相手も立派にいました。帰る場所もあれば、頼る人もいます。しかし、孤独で苦悶しているのはなぜか。

現実的にひとりぼっちでなくともビリーにとっての孤独とは、精神的な孤独をさしているからと考えます。

わかりやすいのが、5年ぶりの家族との再会シーン。

・5年間息子を気にもとめなかった両親

・水でいいって言ってるのに、

何回も炭酸水をすすめる母

・家族写真の場所がわからない父

・レイラとの馴れ初めに興味を示さず、

テレビ(アメフト)に夢中な母

・ビリーとの記憶を改ざんする父

…とひどいです。

ネグレクトという言葉があります。

ネグレクト → 無視すること、育児放棄

たしかに両親はビリーに対し干渉を怠っていませんが、ビリーの気持ちを顧みない教育をしてきた背景がうかがえます。それは、”ビリーの気持ち”を無視する、という意味において、精神的なネグレクトなのではないでしょうか。

また、カメラの撮影方法が特徴的です。食卓をビリー、レイラ、母、父の4人で囲んでいるわけですが、決してカメラが4人を同時に捉えるときがないんですね。

これは3人しか捉えない=1人がはぶかれる…という構図です。つまり、疎外をあらわしている。

この仕掛けからも、ビリーの幼少の頃からの孤独が推察されます。

家族とのシーン以外にも、デニーズにてウェンディ(昔好意をよせていた人)との再会のシーンも描かれます。なかなか気まずそうなビリーが映されます。よい思い出ではなかったのでしょう。

こんな感じでビリーの孤独がとことん描写されます。

ビリーは粗暴なやつだけど、なにか触れがたい繊細な部分がる。わたしたちはレイラと一緒にそのことに気づいていきます。

未来を愛するということ、傍らのレイラ

ビリーの孤独が浮き彫りになっていく過程で、度々、回想シーンがはさまれます。よいものではなく、嫌な記憶です。

その嫌な記憶を想起すること、反芻思考そのものにより、ビリーは孤独感を抱く。

過去が孤独をうみだしている

そして、劇中では過去との対峙が繰り返されます。思い出したくないもの、美化しておきたいもの、切り離せないもの。目を覆い隠したくなるほどに苦い過去がよみがえってくる。

打ちのめされるビリー。先述しました「生きられない」は過去から逃れられないビリーの孤独によるもの。

でも、そこには常にいるんですね。

傍らには、レイラが存在している。

レイラが象徴しているのは、未来です。

過去との対峙 VS レイラという未来

という構図。

この作品では、ビリーの過去の背景を知ることで、孤独な男としてあらわされます。それと対比されるようにレイラの素性がまったく明かされないんですね。

ビリーも聞こうとしなかったし、レイラも話そうとしなかった。なぜなら、レイラ=未来だから…と解釈できるかと思います。

この映画をまとめると…

ビリーが過去にとらわれながらも、レイラという存在を通じて未来がひらけてゆく話

だと思います。

書籍『寝ながら学べる構造主義』(著)内田樹、(出)文春新書

という本のなかで、ジャック・ラカンについて説明した章にある文章を紹介します。

私たちは未来に向けて過去を思い出すのです。

『寝ながら学べる構造主義』(著)内田樹、(出)文春新書、p184-185

記憶は真実ではない、絶えず人が思い出すのは、未来のための物語である

って感じなことをいっているように解釈しています。

で、このことをビリーにあてはめて考えるとビリーの反芻思考は、必然的に未来のために行われている。とも言えるんじゃないのかなと。

本作の終盤、過去ばかりを思い出していたビリーが未来を想像するシーンがあるんです。ビリーが未来を生き始めるんですね、「生きられない」→「生きていこう」になる。ほんと美しい。

ビリーという孤独な男が、レイラの存在を端緒として、未来に希望をもちはじめる話しですね。

ちょーオススメです!

まとめ

孤独とはつらいものですよね。心からつながっていると思える人と出会えることができたら、本当に幸せなことです。

わたしにとってのレイラはいずこ。

・孤独な人

・憎悪が拭えない人

・プラトニックな愛がお好きな人

におすすめです。

ここまで読んでいただき、

ありがとうございました。

コメント